Retour sur 2021

EVOLUTION AU SEIN DU PLAN FÉDÉRAL NUTRITION-SANTÉ

Le Plan Fédéral Nutrition Santé (PFNS) développe une politique fédérale de promotion des habitudes alimentaires et de modes de vie sains, en vue de réduire de façon significative l’incidence des maladies liées à une mauvaise alimentation et à la sédentarité qui impactent lourdement qualité de vie et budgets de santé.

Diminution de la teneur en sucre et en graisses dans le cadre de la Convention Alimentation Equilibrée

Les travaux sur la réduction d’énergie par le biais de la réduction de sucres, de graisses et de la taille des portions s’est poursuive depuis 2018 et différents secteurs ont continué à améliorer l’offre alimentaire sur le marché belge malgré la pandémie.

Fin 2021, la Fevia, ses sous-secteurs et Comeos ont présenté les derniers résultats obtenus pour la période 2017-2020. Il apparait que le secteur des produits laitiers a diminué de 9% les sucres ajoutés dans leurs produits sans les remplacer par des édulcorants. En ce qui concerne le secteur des boissons rafraichissantes, la teneur en sucres ajoutés a diminué de 13%(le secteur souligne qu’il y aura une diminution de 42% des sucres ajoutés entre 2000 et 2025). Pour les préparations à tartiner, il est fait état d’une réduction de 11,4% des graisses totales et de 7,4% de sel ajouté. Pour les plats préparés, on note une augmentation de 14,6% de la teneur en légumes, de 10,6% de la teneur en fibres et une diminution de 6,9% de la teneur en sel ajouté. Et enfin pour les sauces froides vendues sous marques propres, on note une réduction de 3% de kcal correspondant à une baisse de graisses et/ou des sucres.

Ainsi, nous pouvons constater une évolution positive des engagements de réduction d’énergie même si les efforts consentis doivent être poursuivis et notamment par les autres secteurs qui s’étaient investis dans la première période de la Convention Equilibré entre 2012 et 2017.

Pour garantir un monitoring indépendant des produits alimentaires, Sciensano en collaboration avec la DG Animaux, Végétaux et Alimentation suit depuis 2018, sur base annuelle, la composition des produits alimentaires vendus sur le marché belge dans le cadre du projet Nutritrack. Ce monitoring permettra de suivre l’évolution de la reformulation des produits alimentaires. Dans le cadre de la poursuite des travaux du PFNS, la réduction de la teneur en énergie et en sel des produits et l’amélioration de la qualité nutritionnelle (fibres, céréales complètes, acides gras…) resteront une priorité.

L’enquête alimentaire 2021-2025 pilotée par Sciensano va également permettre d’analyser si la population belge consomme moins de calories que lors de l’enquête alimentaire de 2014.

Allaitement maternel

Une des missions du Plan Fédéral Nutrition-Santé consiste également à promouvoir, protéger et soutenir l’allaitement maternel en Belgique. C’est ainsi qu’ à l’occasion de la Semaine mondiale de l’allaitement maternel du 1er au 7 octobre 2021, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation a lancé une nouvelle campagne d’affichage dans les maternités et les consultations ONE et Kind & Gezin, en collaboration avec le Comité fédéral de l’allaitement maternel. Le choix a été fait de mettre l’accent sur l’idée que l’allaitement maternel est profondément durable et donc d’encourager à « Mangez local ! ».

EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE PAYER DES CONTRIBUTIONS AU FONDS SANITAIRE POUR LE SECTEUR PORCIN

Le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, dit “Fonds sanitaire”, est un fonds de solidarité basé sur les principes de cofinancement, de coresponsabilité et de cogestion par les producteurs. Il finance notamment les interventions dans le cadre de la lutte officielle contre les maladies animales, telles que les contributions aux analyses et les honoraires des vétérinaires, la supervision des programmes de lutte contre les maladies animales et l’indemnisation en cas d’abattage obligatoire.

Pour assurer cette solidarité, des cotisations annuelles obligatoires sont perçues auprès des opérateurs actifs dans les différents sous-secteurs.

Cependant, 2021 a été une année très difficile sur le plan économique pour le secteur porcin. D’une part, il y a eu les problèmes d’exportation rencontrés par le secteur en raison de l’épidémie de peste porcine africaine en Allemagne (une grande partie des exportations de la Belgique passe par l’Allemagne), une reconstitution insuffisante des réserves dans le secteur après l’épidémie de peste porcine africaine en Belgique en 2018-2019 et les prix élevés de l’énergie et des aliments pour animaux. En revanche, les prix des porcs ont baissé.

Pour cette raison, le ministre Clarinval a déclaré ce secteur comme étant un secteur en difficulté, initialement jusqu’à la fin mars 2022. Entre-temps, cette reconnaissance a été prolongée jusqu’à la fin 2022.

Afin de soutenir financièrement les éleveurs de porcs, ceux-ci ont été exemptés de leur obligation de payer la contribution annuelle au Fonds sanitaire pour l’année 2021. Cette mesure représente une économie globale pour le secteur d’environ 3 millions d’euros.

La préparation et le suivi du cadre législatif de cette exemption ont été assurés par la DG Animaux, Végétaux et Alimentation du SPF.

LÉGISLATION PHYTOSANITAIRE : DE NOUVELLES ÉTAPES AU NIVEAU DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PLANT HEALTH LAW

Le règlement (UE) 2016/2031 est d’application depuis le 14 décembre 2019. Conformément aux dispositions des articles 50 et 79 du présent règlement, en 2021, la Commission européenne a collaboré avec les États membres pour faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’expérience acquise entre-temps avec le renforcement du système d’importation ainsi qu’avec l’extension du système de passeport phytosanitaire. Le résultat de ces évaluations servira de base à la poursuite des discussions en 2022 sur les adaptations de la législation phytosanitaire européenne de base.

Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 donne la principale substance à la législation phytosanitaire de base en définissant les listes d’organismes réglementés et les exigences correspondantes. Afin de maintenir un niveau élevé de protection phytosanitaire, ces listes doivent également être complétées ou révisées sur base de la recherche scientifique et de l’évaluation des risques. Une première révision majeure de ce règlement a été achevée et publiée au niveau de l’UE fin 2021, la position belge étant coordonnée en collaboration avec l’AFSCA et les Régions. Les listes révisées des organismes de quarantaine et des exigences connexes sont entrées en vigueur le 11 avril 2022.

LA RECHERCHE CONTRACTUELLE : VÉRITABLE GARANT DE LA DEVISE 1 MONDE, 1 SANTÉ

Soutenir la recherche scientifique fait partie d’une des missions de notre SPF. Au sein de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation, la cellule recherche contractuelle a organisé et géré la procédure de sélection d’un certain nombre de projets en matière de sécurité alimentaire, santé animale ou encore de santé végétale en 2021.

QUELLES SONT LES MALADIES ANIMALES QUI NOUS GUETTENT ?

L’émergence de maladies animales menace non seulement la santé des animaux, mais aussi l’économie en cas d’épidémies plus importantes. Afin d’élaborer une politique de prévention efficace, il est nécessaire de disposer d’une prédiction précise du risque d’introduction de maladies animales émergentes. Nous disposons de nombreuses informations utiles et structurées, mais elles sont éparpillées dans diverses bases de données (inter)nationales. La prédiction des risques peut être améliorée en combinant différentes sources d’information. L’application web développée dans le cadre du projet MORISKIN permet de suivre simultanément différents indicateurs et d’évaluer plus précisément le risque d’introduction de maladies animales en Belgique. Au cours du projet, les chercheurs ont évalué les risques d’un seul agent pathogène, à savoir la peste porcine africaine. Pour ce faire, ils ont utilisé d’une part les données disponibles sur la propagation du virus dans le temps et l’espace, et d’autre part sur les voies d’introduction possibles en Belgique. Avec cette étude de cas, les chercheurs ont démontré que l’application web « MORISKIN » fonctionne dans la pratique.

LES ANTIBIOTIQUES ET LA RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES DANS LE CHAMP ET DANS LA SOUPE ?

L’engrais organique répandu dans les champs agricoles est l’un des moyens par lesquels les résidus d’antibiotiques, les bactéries résistantes et les gènes de résistance aux antibiotiques peuvent se retrouver chez l’homme et l’animal. Le projet AMRESMAN a étudié l’influence du lisier contenant des résidus d’antibiotiques et des gènes de résistance aux antibiotiques sur le sol et les plantes.

Les chercheurs ont pu démontrer que le lisier de porc et de veau contient souvent des résidus d’antibiotiques et des bactéries multirésistantes (potentiellement pathogènes). Les terres agricoles sont souvent contaminées par des résidus d’antibiotiques, peut-être en raison de fertilisations répétées. Le poireau cultivé à titre expérimental dans un sol enrichi au lisier auquel des antibiotiques avaient été ajoutés, s’est heureusement révélé, à la récolte, exempt de résidus d’antibiotiques ou de gènes de résistance aux antibiotiques. Le poireau du supermarché ne contenait également que peu ou pas de résidus d’antibiotiques. Des recherches plus poussées devraient permettre de confirmer ces conclusions pour d’autres légumes et quel est l’impact à long terme après des fertilisations répétées.

POMMES DE TERRE, TOMATES ET AUBERGINES EN PROIE À DES VIRUS

La technologie permettant de détecter la présence de micro-organismes avance. Les nouvelles techniques génomiques en disent plus long que le microscope traditionnel. Le projet SEVIPLANT visait à détecter tous les virus présents dans un échantillon de plante donné. Toute la famille des solanacées a été étudiée. Il s’agit de cultures telles que les pommes de terre, les tomates, les poivrons et les aubergines, mais aussi de certaines plantes ornementales et de mauvaises herbes comme la morelle noire. Dans le cadre de ce projet, plus de 17.600 échantillons ont été prélevés sur diverses plantes et cultures à différents endroits en Belgique. L’analyse du matériel génétique a permis de détecter une quarantaine de phytovirus, dont 23 qui n’avaient encore jamais été enregistrés auparavant en Belgique. D’autres étaient déjà connus, mais pas encore pour l’hôte examiné. Certains types de virus totalement nouveaux ont même été identifiés. Les résultats pour les pommes de terre étaient encourageants : peu de virus ont été trouvés, ce qui suggère que le schéma actuel de multiplication hautement contrôlé pour obtenir des plants de pommes de terre sains est une réussite. En revanche, de nombreux virus ont été détectés dans les plantes ornementales. Nous devons donc rester vigilants car ces plantes ornementales peuvent servir de porte d’entrée à de nouveaux virus pouvant affecter nos cultures. Les méthodes testées pourront être utilisées ultérieurement pour inventorier les virus dans d’autres cultures et familles de plantes.

DES PFAS À CHAQUE REPAS ?

Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont utilisées dans de nombreuses applications (textiles, produits ménagers, mousse anti-incendie, secteur automobile, matériaux en contact avec les denrées alimentaires, …). Ces substances étant difficilement biodégradables, elles se retrouvent dans l’environnement. Elles sont en outre toxiques. C’est pourquoi l’exposition à ces substances chimiques peut avoir des effets nocifs sur la santé. Le projet FLUOREX a été lancé en juin 2021 et se poursuivra jusqu’en mai 2023. L’objectif est de recueillir des données sur la présence de PFAS dans l’alimentation (provenant principalement des supermarchés) et de pouvoir calculer l’exposition de la population belge aux PFAS par l’alimentation. Le projet permettra également d’identifier les sources de contamination aux PFAS dans la chaîne alimentaire afin de pouvoir ensuite prendre, si nécessaire, des mesures ciblées pour réduire l’exposition. De plus, ce projet évaluera la contribution des matériaux en contact avec les aliments (FCM) dans le calcul d’exposition.

Depuis le début du projet, différentes méthodes ont été développées pour analyser les PFAS dans le poisson, la viande, les œufs, le lait, les fruits et les légumes.

UTILISATION D'ANTIBIOTIQUES ET GERMES RÉSISTANTS, ÉGALEMENT CHEZ LES CHIENS ET LES CHATS : UN POINT D'ATTENTION !

Les principaux objectifs stratégiques du Plan d’action national belge « One Health » de lutte contre la résistance aux antimicrobiens 2020-2024 (« NAP-AMR ») sont l’utilisation responsable des antibiotiques d’une part, et la prévention et le contrôle des infections d’autre part. Outre les animaux agricoles, les chiens et les chats ne sont plus épargnés. Le projet PET-AMR permettra de cartographier l’utilisation des antibiotiques (quels antibiotiques et combien, pour quelles indications) chez les animaux de compagnie. Des recherches seront également menées pour déterminer dans quelle mesure ces animaux sont porteurs de bactéries résistantes et quels facteurs contribuent à ce risque. En se fondant sur ces résultats, les chercheurs évalueront le risque encouru par la population générale en cas de présence de bactéries résistantes. À partir de là, des actions politiques pourront être formulées dans le cadre du NAP-AMR.

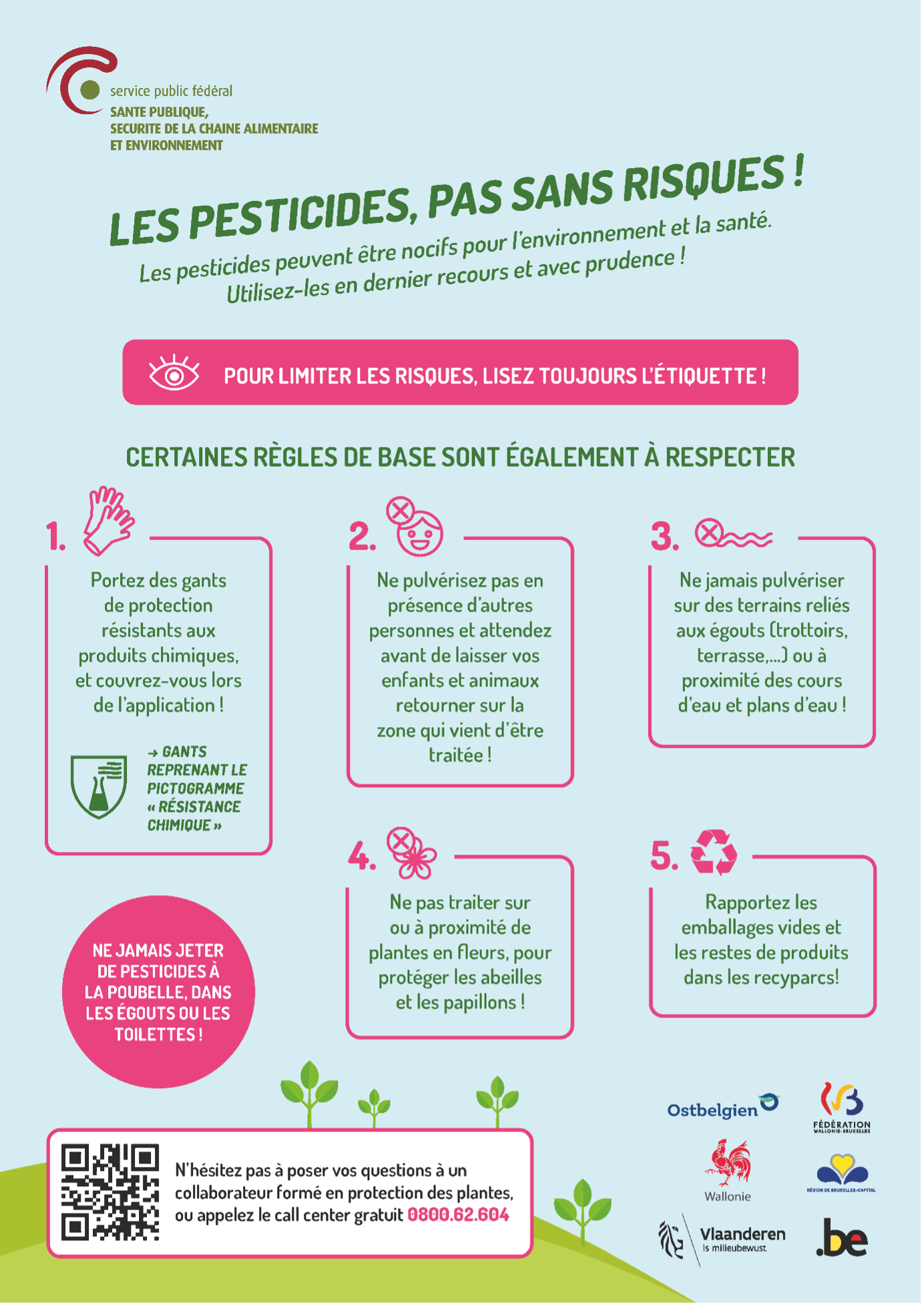

LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES : INFORMER, SENSIBILISER ENCORE ET TOUJOURS

Les produits phytopharmaceutiques (communément appelés Pesticides) ont mauvaise presse. Il n’est pas évident pour le citoyen de distinguer le vrai du faux dans les publications bien souvent accrocheuses.

Les pesticides peuvent être nocifs et perturber notre organisme et environnement, mais ils sont nécessaires à notre agriculture. Le rôle des Autorités est d’encadrer les utilisations de produits phytopharmaceutiques pour parvenir à un niveau de risque considéré comme acceptable.

Comment enrichir le débat au sujet des pesticides ? Au sein de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation, les experts scientifiques font un travail de sensibilisation et d’information permanent. L’idée est d’éclairer les questions qui occupent les débats, par des études et des avis scientifiques présentés de manière accessible.

Ce travail d’information et de sensibilisation se fait via des plans d’action, des news sur le site phytoweb ou encore des actions de communication spécifiques telles que la création de posters reprenant des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l’environnement de l’utilisation de pesticides pour amateurs ou encore de vidéos d’animation pour aborder cette thématique complexe et technique.

NÉONICOTIONÏDES : UNE ÉVALUATION CONSTANTE

Les néonicotinoïdes ont suscité un certain émoi ces dernières années. Ces insecticides sont très toxiques pour les oiseaux, les insectes et d’autres organismes et ils restent en outre présents très longtemps dans l’environnement.

Ainsi en 2013 déjà, des restrictions avaient été imposées pour les trois substances les plus toxiques : la clothianidine, le thiaméthoxame et l’imidaclopride. L’utilisation par les particuliers a été interdite, le traitement des semences a été restreint, le traitement foliaire de la plupart des céréales a été interdit et, pour une série de plantes spécifiées, l’application a été limitée (uniquement en serre ou après la floraison). Ces restrictions ont été imposées à la suite d’une évaluation de l’Autorité européenne de Sécurité des aliments (EFSA) qui a démontré que l’existence de risques pour les abeilles ne pouvait pas être exclue.

En 2018, ces mesures ont été renforcées après une nouvelle évaluation de l’EFSA : les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs de ces trois substances peuvent être appliqués uniquement sur les cultures qui, pendant la totalité de leur cycle de vie, restent dans une serre permanente, ou sur les semences qui sont exclusivement destinées à être utilisées dans des serres permanentes (la plante obtenue restant dans cette serre tout au long de son cycle de vie).

La situation a fortement évolué pour ces substances en 2020 : à l’échelle européenne, l’approbation des substances actives clothianidine et thiaméthoxame avait expiré dès 2019. La prolongation octroyée à cette époque pour la vente et l’utilisation des stocks restants se terminait en 2020. En 2020, le service Produits phytopharmaceutiques et engrais a retiré l’autorisation de tous les produits restants contenant ces substances actives.

L’autorisation européenne pour la substance active imidaclopride est aussi arrivée à échéance le 1er décembre 2020. Conformément à la réglementation européenne, le service Produits phytopharmaceutiques et engrais a octroyé une prolongation de 18 mois pour le seul produit restant contenant cette substance active.

La fin de l’approbation de ces trois substances actives résulte de la décision des fabricants de ces substances de ne plus les soutenir pendant la procédure de renouvellement de leur autorisation à l’échelle européenne. Le seul néonicotinoïde encore autorisé est l’acétamipride. Il a déjà été prolongé en 2018 à l’échelle européenne. Cette substance est toutefois beaucoup moins toxique pour les abeilles que les autres néonicotinoïdes, alors que la dose d’application en tant que produit phytopharmaceutique est similaire. Le renouvellement des autorisations nationales est en cours.

Le retrait à un rythme rapide des autorisations pour la clothianidine, le thiaméthoxame et l’imidaclopride pose problème pour l’agriculture dans notre pays, surtout pour la culture de betteraves. Les États membres de l’Union européenne ont la possibilité d’octroyer des autorisations d’urgence lorsqu’il faut protéger certaines cultures et qu’il n’existe pas d’autre solution adéquate.

En 2019 et 2020, des autorisations d’urgence ont été octroyées pour le semis de semences de betteraves sucrières, laitue et carotte (uniquement pour 2019) traitées au thiaméthoxame ou à la clothianidine. On ne s’attend pas à de nouvelles autorisations d’urgence pour ces substances actives à l’avenir. En effet, comme les approbations pour la clothianidine et le thiaméthoxame n’ont pas été renouvelées à l’échelle européenne, on peut s’attendre à ce qu’à l’avenir, on dispose de trop peu de données pour contrôler si les produits phytopharmaceutiques en question répondent encore aux critères d’autorisation qui deviennent de plus en plus stricts. En effet, à l’instar d’une autorisation classique, une autorisation d’urgence fait l’objet d’une évaluation complète. L’objectif n’est effectivement pas que les autorisations d’urgence réduisent le niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé garanti par la réglementation européenne. Une nouvelle demande d’autorisations d’urgence en 2021 a dès lors fait l’objet d’une évaluation négative. Par contre, une autorisation d’urgence a été délivrée en 2021 pour l’utilisation de l’imidaclopride pour les betteraves sucrières et la laitue. Pour cette substance, on dispose encore d’études plus récentes même si celles-ci ne suffiront plus pour réitérer les autorisations d’urgence.

Pendant ce temps, au niveau européen, des travaux sont également menés pour restreindre l’autorisation du sulfoxaflor. Il s’agit d’une alternative aux néonicotinoïdes qui, après que des informations supplémentaires ont été fournies, s’est également avérée plus toxique pour les abeilles que ce qui avait été estimé à l’origine, ce qui fait que son utilisation à l’air libre sera bientôt interdite. Cependant, l’évaluation au niveau belge a montré que cette substance peut être utilisée avec le même degré de protection des abeilles que les autres produits phytopharmaceutiques, ce qui explique que le produit restera autorisé pour le moment.

ACTUALISATION DU FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE

Une enquête organisée par la Cellule Protection des Végétaux a montré que les producteurs de pommes de terre sont satisfaits du fonctionnement du fonds de solidarité pour les producteurs de pommes de terre, mais en concertation avec les représentants du secteur professionnel, une actualisation du système existant a été proposée.

L’arrêté royal du 6 août 2021 modifie la liste des organismes de quarantaine pour lesquels une indemnisation peut être accordée pour les pommes de terre contaminées, adapte les montants forfaitaires des coûts de production des pommes de terre (qui servent de base au calcul de l’indemnisation) et prévoit leur indexation automatique tous les deux ans.

En tant qu’instrument politique, le fonds de solidarité pour les producteurs de pommes de terre est donc adapté aux défis actuels et approuvé par la Commission européenne dans le cadre des règles relatives aux aides d’État.

DU NOUVEAU EN EUROPE POUR PROTÉGER LA SANTE CONCERNANT LES EXTRAITS DE PLANTES AVEC EFFET LAXATIF

Les dérivés d’hydroxyanthracène ou HAD appartiennent à un groupe de substances chimiques qui sont naturellement présentes dans plusieurs végétaux.

Les dérivés hydroxyanthracéniques et les extraits de certaines plantes qui en contiennent sont largement utilisés dans les compléments alimentaires pour améliorer la fonction intestinale.

Quels sont les risques liés à ces substances?

En 2017, l’EFSA (l’Autorité européenne de sécurité des aliments) a évalué les risques liés à l’ingestion de ces substances. Elle a conclu, sur la base des données disponibles, que certains dérivés d’hydroxyanthracènes devaient être considérés comme génotoxiques et/ou cancérigènes ( risque accru de cancer colorectal ). L’opinion de l’EFSA a également indiqué que les préparations à base de certaines plantes contenant des dérivés hydroxyanthracéniques peuvent avoir des effets nocifs sur la santé, bien qu’une incertitude persiste. L’EFSA n’a pas été en mesure de recommander une dose journalière qui ne pose pas d’inquiétude pour la santé.

Quelles mesures ont été décidées pour protéger la santé publique ?

En 2021 , le Règlement (UE) n° 2021/468 de la Commission européenne a interdit l’usage alimentaire des dérivés hydroxyanthracéniques suivants :

- «Aloe-émodine et toutes les préparations dans lesquelles cette substance est présente»;

- «Émodine et toutes les préparations dans lesquelles cette substance est présente»;

- «Préparations à partir de feuilles des espèces d’Aloe contenant des dérivés hydroxyanthracéniques»;

- «Dantrone et toutes les préparations dans lesquelles cette substance est présente».

Ce même Règlement a aussi placé sous surveillance les préparations suivantes :

- les «Préparations à partir de racines ou de rhizomes de Rheum palmatum L, de Rheum officinale Baillon et de leurs hybrides contenant des dérivés hydroxyanthracéniques»;

- les «Préparations à partir de feuilles ou de fruits de Cassia senna L contenant des dérivés hydroxyanthracéniques»; –

- les «Préparations à partir d’écorces de Rhamnus frangula L ou de Rhamnus purshiana DC contenant des dérivés hydroxyanthracéniques».

Cette mise sous surveillance implique que les parties prenantes disposent d’un délai de 18 mois pour soumettre des données complémentaires permettant de démontrer leur innocuité et que, dans un délai de 4 ans, la Commission européenne doit prendre une décision sur ces substances sur la base d’un avis de l’EFSA.

Le Règlement (UE) n° 2021/468 est entré en vigueur le 8 avril 2021, sans période transitoire en raison du danger mis en évidence.

Quelles ont été les contributions de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation :

- Durant toute la durée du processus législatif, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation a eu d’innombrables interactions avec le secteur de l’industrie belge (Be-Sup, BACHI, mais aussi certaines entreprises privées) afin de collecter des informations sur les teneurs en HAD et sur les méthodes d’analyse ;

- Dans les négociations avec la Commission et les autres Etats membres, la DGAPF a défendu et obtenu :

- qu’une recherche soit effectuée par l’EFSA pour vérifier que les teneurs en HAD dans les légumes de consommation courante, tels que la pulpe d’Aloe Vera, le séné, l’oseille, …. sont suffisamment faibles pour que ces produits puissent continuer à être consommés en toute sécurité ;

- que des limites techniques claires, à partir de laquelle la présence des différentes substances HAD est interdite, accompagnent le règlement pour permettre son application par les opérateurs et les autorités de contrôle ;

- que ces limites soient analytiquement mesurables par des méthodes existantes

INSECTES : UNE NOUVELLE SOURCE DE PROTÉINES AUTORISÉE DANS L’UNION EUROPÉENNE

Les insectes sont de plus en plus présents dans les esprits comme alternative à d’autres sources de protéines.Ils pourraient jouer un rôle dans la transition vers un mode de production alimentaire plus durable qui se met en place (sous l’impulsion de la stratégie européenne « Farm-to-Fork).

Il existait par le passé une certaine incertitude juridique au niveau européen quant à l’application de l’ancien règlement n°258/97 concernant nouveaux aliments aux insectes entiers, et chaque Etat membre avait ses propres règles. En Belgique, la commercialisation de 10 espèces d’insectes destinés à la consommation humaine était tolérée sur notre territoire. La Belgique a été pionnière à ce niveau en étant le premier Etat membre à adopter une approche totalement transparente.

Le règlement adopté le 25 novembre 2015 est clair sur le sujet : tous les produits à base d’insectes (qu’il s’agisse d’insectes entiers, de parties ou encore d’extraits, utilisés seuls ou en préparation) sont considérés comme des ‘nouveaux aliments’ (dénommés en anglais ‘novel food’). En tant que tel, ils doivent obtenir une autorisation européenne préalable à leur mise sur le marché. Cette autorisation est par ailleurs précédée d’une évaluation de l’EFSA afin de garantir la sécurité alimentaire.

Pour les 10 espèces d’insectes précédemment tolérées en Belgique, il y avait donc lieu d’introduire une demande d’autorisation pour le 1er janvier 2018 au plus tard. C’était le cas pour 5 espèces. En attendant que leur dossier ne reçoive une réponse (acceptation ou rejet de l’autorisation ad hoc), des denrées contenant ces espèces sont en phase de transition et peuvent donc rester sur le marché belge.

En 2021, les premières autorisations ont été accordées au niveau européen (pour le Tenebrio Molitor, plus communément appelé ver de farine, et pour la Locusta migratoria – criquet migrateur -). La Belgique met à jour continuellement la liste des insectes qui peuvent être commercialisés à des fins de consommation humaine (en fonction de leurs autorisations et des dossiers qui restent en cours).

Il est bon de souligner que la communication claire et transparente de notre pays concernant tant la politique de tolérance que les conditions des dispositions transitoires a été positivement soulignée par la fédération internationale et fortement appréciée par le secteur national.

Mesures de protection contre les organismes de quarantaine des végétaux et produits végétaux : nouvel arrêté royal

L’arrêté royal du 22 février 2021 relatif aux mesures de protection contre les organismes de quarantaine des végétaux et produits végétaux remplace l’arrêté royal du 10 août 2005 et prévoit des dispositions complémentaires pour l’application du règlement (UE) 2016/2031 (phytosanitaire) et du règlement (UE) 2017/625 (contrôles officiels) pour les compétences fédérales du Service public fédéral Santé, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement et de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

Ce nouvel arrêté contient entre autres des prescriptions concernant l’utilisation de passeports phytosanitaires et de certificats phytosanitaires ainsi que des modifications d’arrêtés existants afin de mettre la législation fédérale en conformité avec la nouvelle législation européenne en matière de santé des végétaux et ses actes d’exécution (comme le Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 qui comprend entre autres la liste des organismes de quarantaine et les exigences phytosanitaires connexes).